空っぽのウニが高級ウニに大変身!?

〈大分うにファーム〉が取り組む

画期的な“陸上畜養”とは

ひと口運べば磯の香りと濃厚な甘みがふわりと広がり、多くの人々を魅了するウニ。けれど近年、需要の高まりに加え、生産量が激減し、価格は高騰、ウニは海の“高嶺の花”となりつつあります。

そんななか、海中環境の再生と安定供給を両立させる挑戦が大分県国東(くにさき)市で進行中です。その舵を取るのは〈大分うにファーム〉。海を“育てる”蓄養テクノロジーで注目を集めています。

ウニは海の厄介者!?

みなさんは、日本だけでなく、世界的にも年々深刻化している「磯焼け問題」をご存知でしょうか。

陸に動物たちが暮らす森があるように、海にも海藻が生い茂る藻場(もば)が存在します。そこは魚たちが産卵・成育する場であると同時に、光合成による二酸化炭素の吸収や水質浄化など、多面的な役割を担っています。

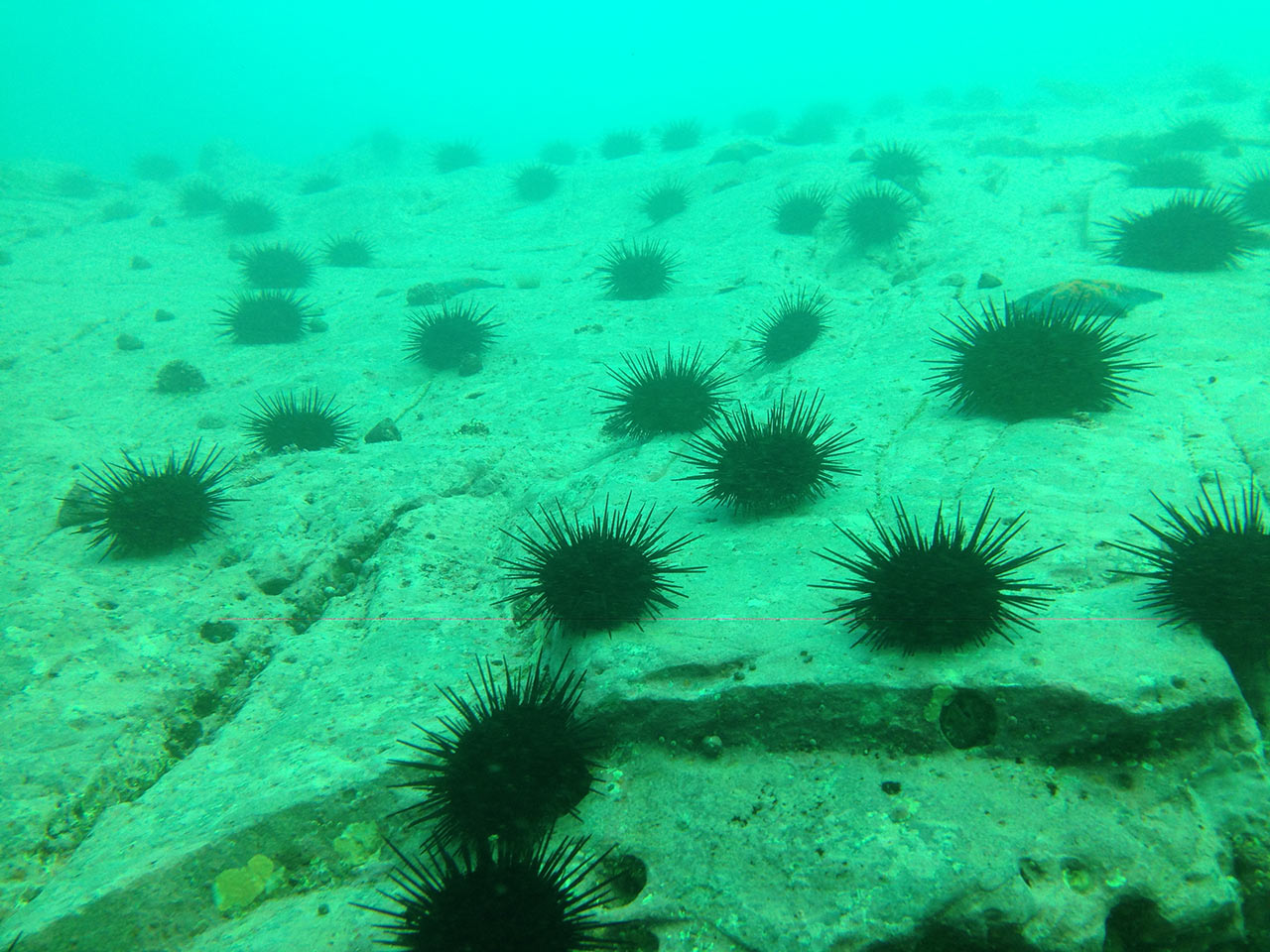

ところが近年、温暖化などの影響で海水温が上昇し、ウニの活動が活発化。大量のウニが海藻を食べ尽くし、砂漠状態の海底がウニだらけになる状態を「磯焼け」と呼びます。

「ウニが多いなら、たくさんとって食べればいい!」と思うかもしれませんが、枯れた海底に居座るウニたちは飢餓状態で、殻の中はほとんど空っぽ。わずかに海藻が芽吹いたとしてもすぐにウニたちの餌食となり、藻場はなかなか復活しません。

漁師たちは定期的に海に潜り、この“海の宝石”ならぬ、“海のゴロツキ”と化した大量のウニを駆除するしかなく、出口の見えない負担が続いていました。

この課題に画期的な方法で挑んだのが、国東市の〈大分うにファーム〉代表・栗林正秀さんです。

「従来、駆除したウニは廃棄していましたが、私たちは漁師さんからそのウニを買い取り、独自技術で身の詰まったウニに育て上げ、市場に安定供給しています。販売益の一部が漁師に還元される循環型モデルで、磯焼けの抑制と地域活性の両立を目指しています」

痩せたウニをおいしく食べられるウニへと甦らせる大分うにファームの独自技術とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

閉鎖循環システムで、ウニを“海の宝石”へ再生

2017年、牡蠣養殖を手がけていた栗林さんは、痩せたウニの再生に挑むため、ノルウェーの〈ウニノミクス〉社と共同で陸上蓄養試験をスタートしました。ノルウェーでは1990代から磯焼けの研究が進み、ノウハウを持っていたウニノミクス社とタッグを組んだのです。

これまで日本の陸上養殖では、海水を汲み上げ、使用後にまた海へ放出する「かけ流し式」が主流でした。しかし栗林さんは、排水規制の厳しいヨーロッパで開発された 「閉鎖循環システム」を採用しました。

このシステムは、水槽内の海水を浄化しながら約9割再利用できるため、年間を通じて水質と水温を一定に保てるうえ、海水の汲み上げ量と電力消費を大幅に抑えることが可能なのです。

さらに、排水をほとんど出さないため環境への負荷も最小限で済み、安全かつ高品質なウニを安定的に育てられる仕組みです。

餌にも栗林さん独自の工夫が光ります。保存料や添加物を一切使わず、海藻を主原料とした専用飼料を企業と共同開発。人が口にしても安全で、海にもやさしいサステナブル設計です。

この飼料により、昆布を食べて育つおいしい北海道産ウニと遜色ない、豊かな旨みと鮮やかな色味を引き出すことに成功しました。

こうして整えた生育環境と餌の力により、わずか8~12週間で、痩せたウニが身入りの良い“海の宝石”へと変身し、出荷できるまでに育ちます。

地域と海と消費者をつなぐ〈豊後の磯守〉

大分うにファームで育ったウニには、〈豊後の磯守(ぶんごのいそもり)〉というブランド名がつけられました。

海藻を食べ尽くす厄介者だったムラサキウニを、身の詰まった立派なウニへと育て上げ、特産品として消費者に届ける――この循環が軌道に乗れば、海中環境が再生し、豊かな漁場が戻り、地域経済も潤います。

「このウニを味わうひとりひとりの行動が、海を守る力になる」。栗林さんはそんな思いを届けたいと語ります。

実際に豊後の磯守をひと口食べてみると、北海道や東北の天然ものに引けをとらないおいしさに驚きました。濃厚で澄んだ甘みが口いっぱいに広がります。

現在は東京や大阪、福岡の高級店を中心に出荷され、季節や漁獲量に左右されない安定した品質と価格が高く評価されているそうです。

今後は、さらなる技術の向上を目指すとともに、より多くのウニによる磯焼け地域の改善に努めたいと栗林さんは語ります。

ひと粒のウニが、海と食卓の未来をつなぐ――そんな新しい潮流が、ここ大分県から広がろうとしています。

credit text:川上靖代 photo:木寺紀雄